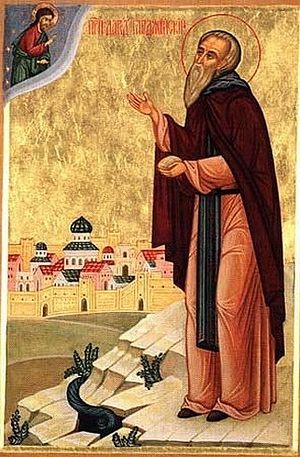

О чудодейственной силе молитвы известно всем, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие пары, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, обращаются к вере и просят у Бога и святых помочь им в их беде и подарить долгожданного ребенка. И одним из чудотворцев, помогающих людям познать радость материнства и отцовства, является Давид Гареджийский, или, как его еще называют, преподобный Давид, живший в Грузии в середине VI века.

Житие святого

У себя на Родине преподобный Давид почитается не меньше, чем в России святитель Николай. Еще при жизни он совершил немало чудес, укрепляющих в людях веру в Бога. Но, как часто и бывает, преподобный Давид был оклеветан. Его обвинили в соблазнении блудницы, которая, к тому же, была беременна.

В присутствии большого количества людей он коснулся ее живота посохом и, обратившись к плоду, спросил, кто его настоящий отец. И младенец из утробы ответил ему, указав на мужчину, который на самом деле был виноват в грехопадении этой женщины. И сразу же после этого у блудницы начались роды, и она произвела на свет камень.

Кому и где следует молиться: молитва преподобному Давиду Гареджийскому

Обращаются к этому святому женщины любого возраста, и совсем юные, и пожилые, причем молиться можно не только о себе, но и своих родных и даже не очень близких знакомых. Помогает молитва Давиду Гареджийскому от бесплодия, различных женских болезней, а также облегчает сами роды и дарит здоровье новорожденному малышу. Многие женщины, имеющие проблемы с зачатием, посещают молебен с мужьями, вместе обращаясь к преподобному Давиду с просьбой подарить им ребенка. Молитва Давиду Гареджийскому от бесплодия помогает бесплодным женщинам, дает возможность почувствовать себя счастливыми родителями.

Главными святынями являются:

Помогает при бесплодии молитва Давиду Гареджийскому о зачатии:О всесветле, богохвальне, авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго законоположения явился еси нам, кознями лукаваго связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе множество даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Тем же твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, рабех Божиих (имена) , да восставит Господь Бог ны, во грех впадшие, силою Своею непобедимою на всякого видимого и невидимого врага, дабы благодаряще совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День памяти прп. Давида Гареджийского: 7 (20) мая.

По апостольскому призыву

Это трогательное предание, вещественному свидетельству которого до сей поры поклоняется православная Грузия, повествует о великом святом Грузинской Церкви, одном из родоначальников грузинского монашества – преподобном Давиде Гареджийском.

Какое древнее духовное наследие питало этих новых апостолов? Они возрастали в среде сирийского монашества, занимающего особое место в истории христианского аскетизма. Существуют разные взгляды специалистов на этот вопрос, но сейчас многие уже готовы признать, что идеал монашества и монашеского образа жизни в своей первоначальной форме, даже опережая Египет и Палестину, ведет свое происхождение от Восточных Сирийцев. В IV–VI веках по всей Сирии действовало множество монастырей и крупных монашеских центров, привлекавших многочисленных паломников и последователей. В Эдессе в это время возникла большая аскетико-богословская школа, оказавшая значительное влияние на формирование иноческих общин. Одновременно именно в Сирии зародилось столпничество – уникальный вид индивидуального подвижничества, которое в свою очередь тоже способствовало образованию обителей рядом с местами, где подвизались столпники, – например, прекрасный и величественный монастырь Калат-Симан связан с именем первого столпника – преподобного Симеона († 389). Будущий авва Давид Гареджийский, вероятно, на всю жизнь сохранил воспоминание о том, как, покидая родную Антиохию и отправляясь в Грузию, их учитель привел своих чад к младшему последователю святого Симеона – Симеону Столпнику Дивногорцу, и тот преподал им благословение.

Надо сказать, что иноческое миссионерство было очень распространенным явлением в Сирии. Проповедь христианства на Востоке – не только в Грузии, Армении, но и в Монголии, Китае, – была почти всегда заслугой сирийцев. Грузинская Церковь приблизительно до середины V столетия находилась в юрисдикции Антиохийского патриархата. Грузинские юноши учились в богословских школах Антиохии и Низибии. В Сирии, в обширных монашеских поселениях на Черной горе обитали выходцы из Иверии. Есть сведения, что первый перевод книг Ветхого Завета на грузинский язык был сделан с сирийских рукописей.

С учителем и без него

Что еще могла сохранить память святого Давида о первых шагах в новом краю? Житие преподобного Иоанна Зедазнийского повествует о том, как приблизившиеся к древней столице Грузии Мцхете путники были с великим почетом встречены клиром и народом во главе с католикосом Картли Евлалием; как поклонились они святыням кафедрального собора Светицховели, среди которых пребывал хранившийся под спудом Хитон Господень; как обошли Восточную Грузию, проповедуя и по милости Божией совершая чудеса и исцеления…

Спустя некоторое время авва Иоанн избрал местом их пребывания гору Задени близ Мцхеты. У горы была худая слава: прежде здесь находилось языческое капище, и инокам пришлось потрудиться, чтобы молитвой и постом (см. Мф. 17:21) очистить ее от злых духов и превратить в удел мирных монашеских подвигов. В этот первый на здешней земле монастырь стали стекаться паломники, многие из них пополнили монашескую братию – обитель разрослась, приобретя форму киновии, с жизнью под руководством одного настоятеля и духовного отца, с послушаниями, распределяемыми между братиями.

Однажды, говорит Житие, преподобный Иоанн получил извещение свыше, что ему пора отпустить своих духовных детей – им предстоит разойтись по всей Грузии, чтобы основать свои монастыри и умножить проповедь христианства.

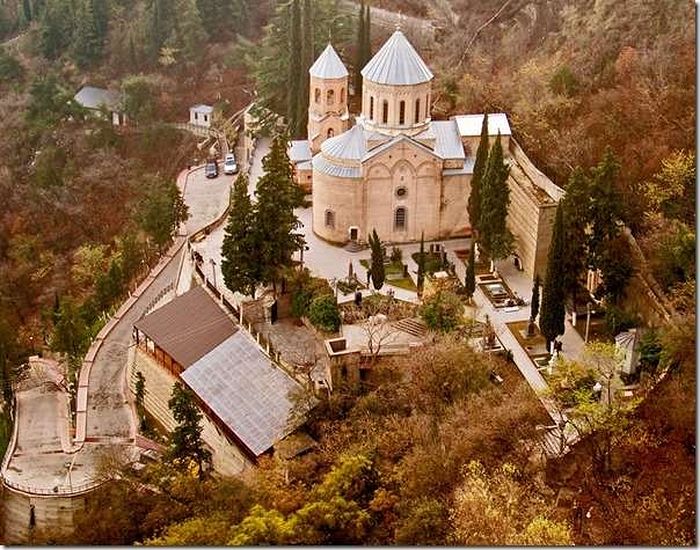

Вскоре монахи решили, что должны совсем удалиться от мира. Они нашли пустынную местность в Кахетии, на склоне горного хребта Гареджи, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Тбилиси. С этого момента начинается история великой святыни Грузии – Давидо-Гареджийской лавры, вплоть до XX столетия крупнейшего на Кавказе духовного и культурного центра.

Отцы-пустынники

…Вода, один из первых по необходимости Божиих даров человеку. Но посреде Гареджийских гор не прошли воды (см. Пс. 103:10). Гареджийская пустыня суха, сурова, летом сгорает от жары в пятьдесят градусов, зимой мороз доходит до минус тридцати, осадки бывают лишь несколько раз в год. По-видимому, всё было так и много веков назад: Житие преподобного Давида повествует о том, что, придя в Гареджи, подвижники высекли каждый для себя каменное ложе в маленьких естественных пещерах горы, молились под открытым небом, питались травой, кореньями и молоком, которое давали пришедшие к ним дикие лани с детенышами, пили дождевую воду, собирая ее в выдолбленные в скале углубления.

В скором времени у отшельников появилась первая церковь, высеченная в скале и освященная в честь Преображения Господня. Ктитором этого маленького храма стал руставский вельможа Бубакар, уверовавший во Христа после чудесного исцеления преподобным и крещенный им со всеми своими домочадцами.

Как это чаще всего и бывало в истории монашества, подвижники не могли долго оставаться в своем уединении. К ним стали приходить и селиться рядом в пещерах люди, ищущие спасения. Образовался первый монастырь – тот, что ныне именуется лаврой святого Давида: множество келий, высеченных в горном склоне.

Когда старцу был открыт час его кончины, он собрал всех насельников Гареджи и простился с ними. Преставился преподобный Давид в четверг по Вознесении Господнем и был погребен в Преображенской церкви Давидо-Гареджийской лавры. Там же позднее упокоился и преподобный Лукиан. Уже в VI столетии Грузинская Православная Церковь причислила Давида и Лукиана к лику святых. На протяжении веков их могилы особо почитались и были местом паломничества. В Грузии нет традиции обретения мощей; в 2000 году гробницу преподобного Давида Гареджийского открывали, убедились, что мощи на месте, омыли их, взяли малую частицу и оставили всё в неприкосновенности. Преподобный Давид мирно почивает под спудом возле алтаря древнего Преображенского храма своего монастыря.

Лавра в истории

В советское время, в 1923 году Гареджийская лавра была закрыта. С конца 1940-х годов на территории комплекса был размещен военный полигон, в результате чего пострадали или полностью были утрачены многие скальные церкви, фрески и памятники эпиграфики. Лавра начала постепенно восстанавливаться в 1970-е годы, а в 1990-е туда возвратилась монашеская молитва. Первым насельником и наместником лавры святого Давида стал Ираклий (в постриге Давид) Махарадзе, бывший смотрителем находившегося здесь музея-заповедника, по образованию архитектор, принявший священнический сан и монашество, – ныне Его Высокопреосвященство, митрополит Алавердский.

Сегодня Гареджи объединяет около двенадцати храмовых ансамблей. Грандиозный монастырский комплекс раскинулся почти на 25 километров, как бы рассекая Гареджийский кряж, по которому в советское время прошла граница между Грузией и Азербайджаном. Частично уникальные сооружения оказались на чужой территории, и соседи пока не проявляют желания вернуть Грузии ее наследие.

Наиболее известны ныне и привлекают многочисленных паломников монастырь Додос-Рка, с сохранившимися древними настенными надписями на разных языках, нанесенными с необыкновенным искусством; действующая обитель Натлисмцебели с пещерным храмом Иоанна Крестителя, помнящим учеников святого Давида, а, возможно, самого авву; монастырь Тетри-Удабно который был построен в период расцвета Гареджи в XI–XII веках и сохранил свидетельства существовавшей здесь уникальной школы фресковой живописи.

Преподобный Давид Гареджийский в Москве

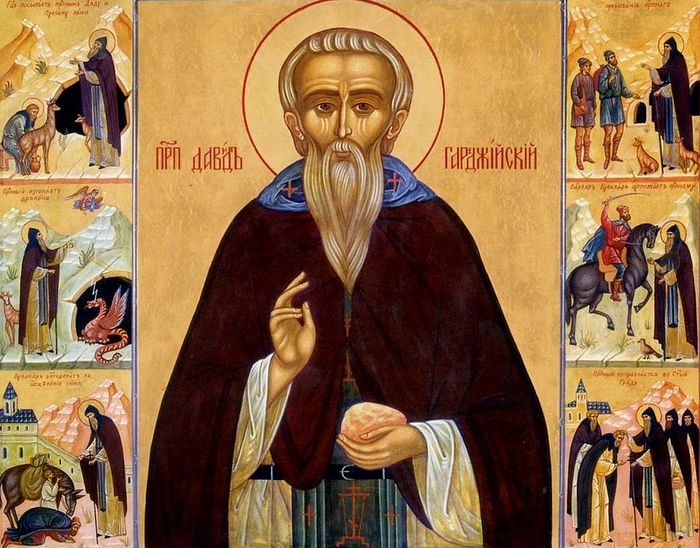

Как рассказывает настоятель Троицкого храма протоиерей Иоанн Каледа, всё началось в 1990-е годы со своеобразного миссионерства О.В. Шведова, старосты храма Преображения Господня в Тушино, где служил и отец Иоанн: большой знаток и почитатель грузинских святых, Олег Васильевич регулярно привозил в Москву воду из источника преподобного Давида на горе Мтацминда в Тбилиси, стал инициатором молебнов святому в своем храме. И вскоре случаи чудесного исцеления женских недугов и избавления от бесплодия заставили даже закоренелых скептиков поверить в силу предстательства преподобного.

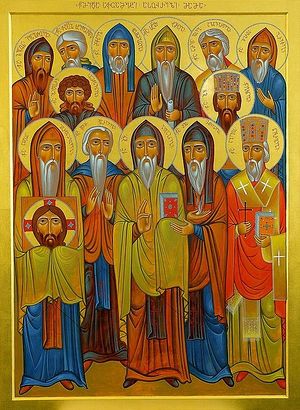

Традицию молитвенного обращения к преподобному Давиду отец Иоанн перенес в Троицкий храм на Покровке, когда был назначен его настоятелем. Молебны начали служить каждую неделю. Заказали для храма сначала небольшую аналойную икону святого – на тот момент единственную в Москве, впоследствии собрали средства на большой житийный образ. Автором обеих икон стала иконописица Нина Михайловна Носова (позднее принявшая постриг с именем Тихона, насельница Стефано-Махрищского ставропигиального монастыря).

В храме пребывают и еще одна икона преподобного – дар наместника Давидо-Гареджийской лавры, и замечательный по письму образ преподобного Иоанна Зедазнийского и двенадцати его учеников, подаренный наместником монастыря Светицховели архимандритом Серафимом. Прихожане Троицкой церкви не остались в долгу и в свою очередь прислали грузинскому святому свое приношение – вышитый покров на его гробницу в храме Преображения Господня. Они трудились над покровом несколько лет под руководством специалистов, в частности, Ирины Андреевны Кеслер, художественного руководителя золотошвейной мастерской Алексеевского ставропигиального монастыря. Когда покров был готов, знатоки оценили эту работу как достойное продолжение традиции древнерусского золотошвейного искусства. Высокую оценку труду москвичей дал и Его Святейшество Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Так, минуя все пространственные, временные и прочие границы, смиренный монах, святой Давид Гареджийский продолжает дело, ради которого он жил и возносил свои молитвы на благословенной земле Сакартвело, – дело умножения любви.

Фото: Владимир Ходаков, Екатерина Орлова

- свт. Иоанн Манглисский (XVIII в.),

- свт. мч. католикос Кирион III (ХХ в.),

- св. исп. католикос Амвросий Хелая (ХХ в.),

- ап. Фома (глава),

- крест св. Нины.

- Камень Благодати (в алтаре).

- свт. исп. Стефан Бодбийский (ХХ в.) (могила около храма).

Пантеон на горе Мтацминда. Мощи:

- могила прав. Илии Чавчавадзе,

- могила мч. Димитрия Кипиани (XIX в.),

- прав. Евфимия Такаишвили (ХХ в.).

Государственный музей искусства Грузии:

Самтаврский монастырь. Мощи:

- свт. мч. Авив Некресский (VI в.) (мощи под алтарем),

- свв. царь Мириан и царица Нана (IV в.).

Шио-Мгвимский монастырь (9 км. к западу от Мцхеты). Мощи:

- прп. Шио Мгвимский (VI в.),

- свт. мч. Неофит Урбнисский (VI в.) (мощи под алтарем),

- свт. Александр Окропиридзе (XIX в.).

Марткопский монастырь (5 км. от Марткопи, Мцхетский район). Мощи:

- прп. Антоний Марткопский (VI в.).

- прп. Иоанн Зедазнийский (VI в.),

- прп. Евфимий Кереселидзе (ХХ в.).

С. ЗЕМО-НИКОЗИ, Горийского района.

Кафедральный Вознесенский собор. Мощи:

Мужской монастырь Бетания (17 км. к западу от Тбилиси). Мощи и икона:

С. ТИБИАНИ, Сигнахского района.

- свщисп. Полиевкт Карбелашвили (ХХ в.) (могила около храма).

С. АЛАВЕРДИ, Ахметского района.

Кафедральный собор Св. Георгия Победоносца в монастыре Алаверди. Мощи:

- прп. Иосиф Алавердский (VI в.),

- св. царицы мцц. Кетеваны (XVII в.) (глава) и Макрина.

- прпмч. Иосиф Мохеве (XVIII в.).

С. ГЕРГЕТИ, близ Стефанцминды.

- прпп. Давид, Лукиан и Додо Гареджийские (VI в.).

С. АЦКУРИ, Ахалцихского района.

Кафедральный собор. Мощи:

- могила прав. Филимона Певца (XIX в.).

Гелатский монастырь (11 км. от Кутаиси). Мощи и икона:

С. МОЦАМЕТА (6 км. от Кутаиси).

- мчч. Давид и Константин Аргветские (VIII в.).

Монастырь Св. Максима Исповедника. Мощи:

- прп. Максим Исповедник (VII в.) (глава).

Как одна из первых стран, признавших христианство государственной религией, Грузия обладает множеством православных святынь. Хранящиеся в древних монастырях и храмах, они позволяют почувствовать истинную ценность христианской веры и погрузиться в благодатную атмосферу минувших столетий. Осмотреть все реликвии государства в рамках одного паломнического тура практически невозможно, однако любому туристу под силу побывать в самых интересных местах, где хранятся наиболее ценные иконы и мощи.

Знамениты святые места в Грузии

Старинный Бодбийский монастырь, расположившийся на расстоянии 2 км от городка Сигнахи в Кахетии, хранит в своих стенах мощи святой равноапостольной Нино – великой Просветительницы Грузии, проповеди которой привели к Христу всех жителей страны. Родившись в 280 году, на протяжении 35 лет проповедница занималась апостольским подвижничеством, а перед кончиной удалилась в миниатюрное местечко Бодбе, где и была похоронена. Спустя время над могилой Нино воздвигли храм Святого Георгия, рядом с которым и возник монастырский комплекс.

Мощи проповедницы хранятся в южном приделе храма. Ежегодно к ним приезжают тысячи паломников, стремящихся поклониться священным останкам и побывать на источнике Святой Нино, вода в котором считается целебной. Наряду с мощами, в монастыре содержится еще одна почитаемая святыня – мироточивая Иверская икона Божией Матери. В советский период в монастыре действовал госпиталь, и на образе до сих пор видны следы скальпеля, оставшиеся там как воспоминание о больничном прошлом сооружения.

Храм Светицховели – один из важнейших духовных центров православных жителей Грузии. Кафедральный собор находится в городе Мцхета и относится к числу крупнейших исторических сооружений государства. Благодаря богатой и насыщенной истории, а также значимости для христианства он входит в почетный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История святыни уходит корнями в IV столетие, когда по совету равноапостольной Нино иберийский царь Мириан III построил первую в государстве деревянную церковь. Во второй половине V века на месте церквушки возвели каменную базилику, а уже в XI столетии сооружение сменил современный трехнефный храм, воздвигнутый под надзором архитектора Арсакидзе.

Согласно преданиям, под спудом собора хранится хитон Иисуса Христа, который привез в Грузию раввин Элеазар. Во время казни священнослужитель пребывал в Иерусалиме и был свидетелем жребия, метаемого об одежде Спасителя. На место захоронения хитона указывает Животворящий Столп, у которого в прежние времена совершалось множество чудес и исцелений.

В месте слияния рек Арагви и Мтквари, на территории города Мцхета, высится величественный монастырский комплекс Самтавро, состоящий из монастыря Святой Нино и Самтавро-Преображенской церкви. Сооружение возведено в IV столетии по повелению царя Мириана, которого впоследствии захоронили в стенах храма. Несмотря на многократные разрушения и реставрации, комплекс сумел сохранить оригинальные орнаменты, которые не имеют аналогов в грузинской архитектуре.

Внутри строения содержится много интересных святынь:

- икона Святой Нино, обладающая чудотворным действием;

- мощи анахорета Шио Мгвимского и проповедника Абибоса Некресского;

- икона Иверской Божьей Матери;

- могила царицы Наны;

- часть камня с места захоронения Нино в Бодбийском монастыре.

Самая ценная святыня Сиони – Крест святой Нино, который, по преданиям, проповедница получила от Богородицы перед посещением Грузии. Сплетенный из виноградной лозы, после смерти Нино он долго хранился в соборе Светицховели, затем путешествовал по армянским храмам, бывал в России, а в 1801 году снова вернулся в Грузию. Сегодня крест размещается в серебряном киоте рядом с северными воротами алтаря храма Сиони.

По совершенству и оригинальности архитектурных форм монастырь Джвари близ Мцхеты не имеет равных в Грузии. Будучи шедевром грузинского зодчества, храм первым в стране попал в список ЮНЕСКО. Здание высится на вершине горы, где, согласно древним летописям, святая Нино установила Животворящий крест Господень.

Строительство здания пришлось на VI столетие. Изначально это была небольшая церковь, которая сегодня лежит в руинах. В 604 году рядом с ней состоялось торжественное открытие более крупного сооружения, освященного в честь Воздвижения Креста. На его фасадах сохранились старинные рельефы с изображением ктиторов, а внутри содержится современный крест, в котором хранятся частицы того древнего креста, установленного Нино.

Путешествуя по территории Грузии, в городах и небольших деревушках страны можно увидеть немало других церквей, соборов, монастырей, в которых содержатся по-настоящему почитаемые реликвии:

- Монастырский комплекс Шемокмеди– сохраняет самую древнюю грузинскую икону, датируемую 886 годом. Образ Преображения Господня доставили в храм из Зарзмского монастыря в XVI столетии. С того времени икона собирает тысячи паломников и туристов, приезжающих отдохнуть в Западную Грузию.

- Гелатский монастырь – почитается благодаря усыпальнице царя Давида Строителя. Считается, что под его основанием похоронена царица Тамара, хотя по другим данным, ее прах был позже перевезен в монастырь Святого Креста в Иерусалиме.

- Собор Влахернской иконы Божьей Матери – в храме размещаются мощи святых Иоанна, Георгия и Марины, частица пояса и риза Богоматери, а также часть губки, из которой Спаситель испил уксус.

- Монастырь Моцамета – в это святое место паломники едут ради поклонения мощам святых Константина и Давида, которые были замучены захватчиками-арабами.

- Храм Метехи– является местом захоронения святого Або Тбилисского и святой Шушаники, первой в Грузии великомученицы, погибшей от руки своего супруга-огнепоклонника.

Съемочная группа Sputnik побывала на одном из самых необычных народных праздников Грузии — «Цачхуроба»: жители страны приносят сотни колыбелей к храму и молятся о рождении детей

Счастье материнства. Почему одним женщинам дано испытать его, а других Всевышний обделяет? Где искать ответ на этот вопрос? В небесной канцелярии или в программе ДНК? Вся христианская мораль построена на примирении с собственной юдолью. Но откуда взяться смирению, когда нестерпимо хочется иметь малыша?! Держать его в руках, лелеять, баюкать, петь на ночь колыбельную. Хочется до дрожи, до бессонных ночей и слез в подушку… Хочется даже тогда, когда медицина оказывается бессильна помочь.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

У человека можно отнять все, кроме веры. А она творит чудеса! И это не тривиальные истины, а то, что довелось нам наблюдать пару дней назад. Действие происходило в селе Салхино Мартвильского района Грузии региона Самегрело. Каждый четверг Пасхальной недели тут проходит традиционный праздник Цачхуроба. В этот день бездетные пары со всех уголков Грузии направляются в церковь святого Андрея Первозванного для молитв о ниспослании им детей.

В храм в этот день приходят также и те, кто после посещения Цачхурского храма уже стал родителем. В обоих случаях люди приносят с собой в храм традиционную грузинскую колыбель (аквани). Одни приходят для того, чтобы унести с собой освященные колыбели, другие же, чтобы передать их бездетным парам. Считается, что посетивший храм три раза обязательно познает счастье материнства и отцовства.

По существующей легенде, один из апостолов Христа Андрей Первозванный, следовавший из Самегрело в Сванетию, воздвиг на этом месте каменный крест. А в VIII веке на месте креста построили церковь. После этого церковь претерпела разрушения и была восстановлена в XVIII веке. В таком виде она и сохранилась. Цачхурская церковь находится на возвышении. От центра села ее отделяют семь километров. Расстояние до храма паломники идут пешком. И это не дорога, а проселочная тропа, бегущая вверх.

Каким бы странным это ни показалось, но накануне шествия, как правило, идет дождь. Поэтому преодолевать километры приходится по щиколотку в грязи. Подняться по склону можно, конечно, и на машине. Но ко времени, когда мы приехали на место, это уже было практически невозможно. Путь, ведущий к храму, был полностью запружен людьми, а сотрудники полиции пытались «разрулить» ситуацию. Хотя, даже представься такая возможность, мы бы ею не воспользовались, потому что в преодолении трудностей заложен свой, особенный смысл.

Первые километры — дорога ровная и широкая. Впереди движутся несколько человек и дети, как видно, семья, решившая одолеть этот длинный путь вместе. Пока наблюдаю за озорным мальчишкой, выбегающим на середину дороги, с нами равняется мужчина.

— Первый раз поднимаетесь?— спрашивает человек. И продолжает, не дожидаясь ответа. — Для людей из ближайших сел это большой праздник. У нас тут почти в каждом доме накрыты столы для гостей. Для тех, кто проходит этой дорогой. Для местных сегодня особенный праздник. Если мы не будем заботиться о сохранении традиций, то, пожалуй, потеряем самоидентификацию.

Паломники начинают восхождение к храму на горе еще на рассвете, часов в шесть. Некоторые поднимаются вечером с ночевкой, чтобы попасть с утра на службу в храме.

— Я прихожу сюда в каждый пасхальный четверг, — рассказывает приближающаяся к нам женщина.

«15 лет я прожила в городе, а потом сбежала оттуда и поселилась в селе Гачедили (в переводе с грузинского языка слово означает «застрявший»). Как-то показываю сотрудникам полиции свое удостоверение личности, а они читают место жительства и начинают смеяться. Думали, подвох какой, и один из них уточняет, тут написано, что вы застряли, правда, не указано, где».

На вид женщине лет под 50, и я осторожно интересуюсь, часто ли она поднимается в храм и есть ли у нее дети.

«Лет пять назад у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Гинеколог мне сказал – нужно делать операцию. Я начала переживать, думаю, а вдруг это конец, на кого же я своих детей оставлю. Три года подряд ходила на Пасху в этот храм и просила у Бога не оставлять моих детей сиротами. А то, что нужно было удалять, как говорил хирург, само исчезло. Врачи не смогли объяснить такой феномен».

Дорога начинает ползти вверх, мы чаще останавливаемся, чтобы передохнуть. Скорость движения, если ты тащишь на себе фотокамеру и штатив, снижается. Оглядываюсь назад, замечаю женщину лет 35 с колыбелью. На мой вопрос, давно ли она ждет ребенка, говорит уже лет шесть. А к врачам обращались, спрашиваю я ее.

— Да, конечно. Они разводят руками, говорят, что все нормально, дети появятся. Но когда, никто не может сказать, а ведь время идет и шансов остается все меньше, — говорит с мягкой улыбкой женщина.

Тут в наш диалог вклинивается моя первая знакомая и инструктирует женщину.

«Надо просить Всевышнего искренне, всем сердцем, и тогда твоя молитва будет услышана».

Прямо навстречу идет молодая пара. Ритуал восхождения к храму они совершили еще на рассвете. Парень останавливается, и мы невольно бросаем взгляд на его босые ноги, утопающие в последождевой жиже.

— Говорят, чем больше испытаний на этом пути, тем больше шансов быть услышанным Богом, — замечает молодой человек, предвосхищая вопрос, и пара продолжает путь.

Дорога к храму удивительна. Незнакомые тебе и друг другу люди как-то запросто приближаются, вы начинаете общаться, как если бы знали друг друга давно. И путники доверяют тебе, и друг другу самое сокровенное, будто нет между вами времени, расстояния, другой жизни. Словно то, что происходит здесь и сейчас и есть самое главное событие.

Вокруг сказочный ландшафт, впереди петляющая вверх дорога и паломники, медленно движущиеся по ней. Путники, вступающие в разговор за время следования по дороге, то равняются, то отстают, иногда мы их и вовсе теряем из виду. Проходит час, другой, и вот мы уже почти у церкви. С высоты особенно живописно смотрятся долина, утопающая в зелени, вьющаяся поземкой дорога и ползущие по ней черные точки – паломники.

Людей с люльками мы видели по пути к храму много, но больше всего люлек, конечно, во дворе храма. Уже оказавшись во дворе, слышу, как одна женщина рассказывает другой о том, что купила колыбель за 15 лари.

Предприимчивые умельцы приходят спозаранку, собирают колыбели и сбывают с рук. В ожидании ритуала освящения колыбелей на бордюре вместе с другими примостилась женщина. В руках у нее колыбель, в которой две куклы Барби, притом разного пола.

Инга родилась в селе Гачедили Мартвильского района. Будущего супруга Инга встретила, когда ей было 25. Молодые полюбили друг друга и вскоре поженились. Муж из другого региона Грузии — Гурии, поэтому супруги вскоре уехали жить к мужу. В браке они уже седьмой год, но детей нет.

«Не знаю, я уже несколько лет обиваю пороги врачей, — говорит Инга. — И каждый из них меня уверяет, что с нами все нормально. И я, и мой муж здоровы, но факт, что нам до сих пор не удалось стать родителями. Врачи утверждают – ждите, у вас все впереди. Но, когда тебе уже 32, а детей все нет, ты, конечно, начинаешь волноваться. Я давно слышала о традиции Цачхуроба, но все откладывала, надеялась, что удастся забеременеть. Сюда меня привело отчаяние. Когда у тебя уже не остается надежды на науку, уповаешь только на помощь Всевышнего. К тому же я знаю очень много женщин, которые стали матерями после посещения Цачхурской церкви».

— Мы поднимаемся сюда уже во второй раз, — подключается к разговору мать Инги. — Дочь приезжает ко мне на Пасху, остается на праздники, а в четверг мы поднимаемся в храм. Сегодня пришли и забираем люльку, надеемся на пополнение в нашей семье, — вздыхает женщина.

Показывая на кукол обоего пола в колыбели, осторожно осведомляюсь у Инги, ребенка какого пола она хотела бы первенцем.

«Вот вы знаете, я не понимаю, когда в приоритете у людей рождение мальчиков, — эмоционально говорит Инга. — Как такое может вообще в голову прийти. Ведь ребенок ниспослан тебе свыше, какая разница, какого пола родится малыш! Я мечтаю о ребенке уже долгие годы. Как же нелепо и неправильно ведут себя люди, которые выбирают, кого родить — мальчика или девочку».

В церковном дворе море народа. Тут как те, кто пришел с куклами в люльках, так и те, кто одолел этот путь с малышами на руках.

Мариам рассказывает, что пять лет не имела ребенка и они с мужем в прошлом году на Пасху решили принять участие в этом празднике и поднялись в храм. Буквально через три месяца Мариам узнала, что ждет ребенка.

— Как же не верить в чудо, которое происходит в этом месте. В этом году мы поднялась уже с маленьким Сабой, чтобы выразить свою благодарность за этот подарок. Посмотрите, как много тех, кто стал матерями благодаря тому, что вера в них была сильнее всего. И Бог услышал нашу мольбу!

— 12 лет у моей невестки не было детей. А год назад у нас родилась девочка, и это после визита в Цачхурскую церковь. Только в моем окружении я знаю с десяток человек, которые стали родителями после молитв в Цачхурском храме, — говорит беженка из Абхазии Ламара. – Как после этого не верить в силу этого храма и молитв?

Наш разговор прерывает церковный звон, и все обращают взоры на звонаря, который старается изо всех сил. Наконец колокольный звон стихает, и под открытым небом отец Якоб, который служит в одном из Мартвильских храмов, начинает читать молитву, а потом окропляет святой водой поднятые высоко над головами колыбели.

После церемонии освящения колыбелей, семьи начинают потихоньку расходиться. Поток людей не прекращается, но заметно редеет. Меньше становится и колыбелей.

Откуда берет начало ритуал колыбели бездетности, как ее тут называют, сказать определенно никто не берется. Говорят, в давние времена на месте, где сейчас стоит храм, была языческая святыня, которая называлась Мосхе Цачхуру. Согласно легенде, раз в год идолопоклонники приходили к святыне и просили о продолжении рода. С распространением же христианства на этом месте был воздвигнут крест, а позже и сам храм. А название самого места осталось прежним — Цачхуру.

С начала XX века богослужения в Цачхурском храме не проводились, политический строй не позволял. Но люди не переставали приходить сюда, приносить колыбели и просить Всевышнего о чуде. Продолжается ритуал и по сей день, притом с каждым годом пилигримов становится все больше. И наблюдая за светлыми, полными надежд лицами, тебе почему-то начинает казаться, что все у них обязательно получится. Им удастся достучаться до небес, чудо произойдет…