ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ

На первом этапе пациентка проходит предварительное обследование в поликлиническом учреждении. Уже на этом этапе возможно проведение эффективного лечения некоторых форм женского бесплодия, связанных в основном с овуляторными нарушениями или гинекологическими заболеваниями, не сопровождающимися окклюзией маточных труб и поддающимися коррекции в поликлинических условиях.

Второй этап подразумевает выполнение назначаемых по показаниям специализированных исследований (эндоскопических, неинвазивных аппаратных и гормональных) и лечение с применением как консервативных и хирургических (лапаротомических, лапароскопических, гистероскопических) методов, так и ВРТ. К последним относят искусственную инсеминацию и ЭКО, выполняемые в различных модификациях. Помощь с применением специализированных диагностических и лечебных процедур оказывают в гинекологических отделениях многопрофильных больниц, на клинических базах кафедр и НИИ, а также в государственных или частных центрах, использующих одновременно как эндохирургические методы, так и ВРТ.

АНАМНЕЗ При первом обращении пациентки по поводу бесплодия опрос женщин проводят по определённой схеме, рекомендуемой ВОЗ:

ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Поликлиническое обследование включает также заключение терапевта о возможности вынашивания беременности и родов. При выявлении клинических признаков эндокринных и психических заболеваний или других соматических заболеваний, а также пороков развития назначают консультации специалистов соответствующего профиля — эндокринологов, психиатров, генетиков и др.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ

Элемент ненумерованного спискаанализ крови на гепатит В и С, сифилис, ВИЧинфекцию, краснуху.

При выявлении у пациентки инфекции, вызываемой указанными возбудителями, проводят соответствующую этиотропную терапию с последующим контрольным обследованием. При этом больных могут направлять для специализированного лечения под контролем дерматовенеролога (гонорея, сифилис), иммунолога (ВИЧ-инфекция).

Гормональный скрининг при проведении стандартного поликлинического обследования ставит задачей подтверждение/исключение эндокринного (ановуляторного) бесплодия. У пациенток с расстройством менструальной и овуляторной функций исследуют гормоны, отклонение содержания которых могут вызывать подобные нарушения.

Применение специализированных гормональных и инструментальных диагностических методов, идентифицирующих причины выявленного гормонального дисбаланса (например, проведение различных гормональных проб, использование КТ области турецкого седла, УЗИ щитовидной железы и др.), находится в компетенции гинекологовэндокринологов, которые также определяют необходимость и характер терапии таких нарушений.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ

На поликлиническом этапе диагностики причинных факторов бесплодия в обязательном порядке используют УЗИ органов малого таза. Целесообразно также назначать УЗИ молочных желёз для уточнения их состояния и исключения опухолевых образований.

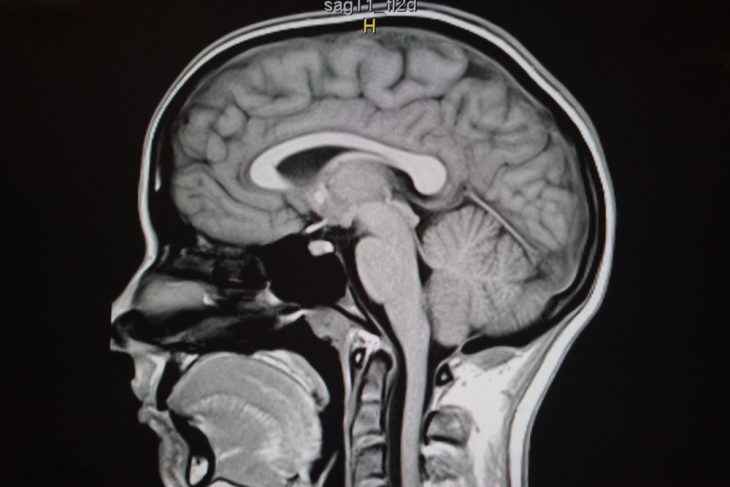

Пациенткам с подозреваемой хирургической патологией внутренних половых органов может быть назначена спиральная КТ малого таза. Этот метод позволяет получить большой объём информации об анатомии внутренних половых органов, что представляет большую ценность при планировании характера и объёма оперативного вмешательства. С той же целью применяют и МРТ области малого таза. Однако приходится учитывать, что МРТ в сравнении со спиральной КТ обладает меньшим диагностическим потенциалом и требует большего времени для получения изображений.

УЗИ щитовидной железы назначают пациенткам с эндокринным бесплодием на фоне клинических признаков гипер или гипотиреоза, отклонённых от норматива значений содержания гормонов щитовидной железы и гиперпролактинемией. УЗИ надпочечников проводят больным женщинам с клиническими признаками гиперандрогении и высоким содержанием надпочечниковых андрогенов. Для более надёжной диагностики таким пациенткам показано проведение КТ надпочечников. Лапароскопия показана пациенткам с подозрением на ТПБ (по данным анамнеза, гинекологического обследования и УЗИ органов малого таза). Женщинам с достоверно установленным диагнозом эндокринного бесплодия лапароскопию рекомендуют через год безуспешной гормональной терапии, так как отсутствие беременности в эти сроки при адекватно подобранном лечении (обеспечивающем восстановление овуляторной функции) свидетельствует о возможном наличии ТПБ.

Проведение лапароскопии также показано инфертильным пациенткам с регулярным овуляторным циклом, не имеющим признаков ТПБ при исходном обследовании, но сохраняющим бесплодие после применения индукторов овуляции в 3–4 циклах.

Лапароскопия обеспечивает не только максимально точную диагностику имеющихся у больной трубных и/или перитонеальных факторов бесплодия, но и позволяет проводить малотравматичную коррекцию выявленных нарушений (разделение спаек, восстановление проходимости маточных труб, коагуляцию эндометриоидных гетеротопий, удаление субсерозных и интрамуральных миом и ретенционных образований яичников).

При помощи гистероскопии можно диагностировать ГПЭ и полипы эндометрия, субмукозные миоматозные узлы, аденомиоз, внутриматочные синехии, хронический эндометрит, инородные тела и пороки развития матки. При проведении гистероскопии может быть произведено раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала. Под контролем гистероскопии можно производить хирургическое лечение практически любой внутриматочной патологии.

При исходном обследовании женщины одновременно проводят анализ спермы супруга (партнёра) для исключения мужского фактора бесплодия. При изменениях в спермограмме пациент проходит обследование у андролога, на основании результатов которого решают вопрос о выборе для преодоления бесплодия у данной пары либо методов восстановления естественной мужской фертильности, либо ЭКО. Помимо спермограммы при скрининге мужского фактора бесплодия целесообразно также использовать МАРтест, дающий возможность выявлять мужские антиспермальные АТ. В норме МАРтест 30% указывает на наличие иммунной формы бесплодия у мужа и служит показанием к применению в лечении таких пар или искусственной инсеминации с предварительно обработанной спермой, или ЭКО.

Пациенток с бесплодием на фоне подозреваемой хирургической гинекологической патологии (окклюзия маточных труб, перитонеальные спайки, внутриматочные синехии или пороки развития матки, кисты яичников, выраженный миоматозный или эндометриоидный процесс) после исходного поликлинического обследования направляют в специализированные учреждения, где уточняют характер имеющихся нарушений и, при необходимости, могут быть использованы традиционные хирургические или эндоскопические (гистеро и лапароскопия) методы лечения.

Необходимо отметить, что при принятии решения о возможности лечения бесплодия в поликлинических условиях (в том числе и после операций, направленных на устранение той или иной гинекологической патологии и восстановление естественной фертильности) любая консервативная терапия не должна превышать 2 лет. При сохраняющейся инфертильности в течение этого срока пациентка должна быть без задержек направлена в центр ВРТ. Данное положение аргументируют ещё и тем, что возрастной фактор, начиная уже с 35летнего возраста, оказывает нарастающее неблагоприятное влияние на результаты лечения с использованием любых методов ВРТ. У этого контингента больных, в отличие от более молодых пациенток, поликлинический этап лечения бесплодия, связанный с применением разного рода средств и методов, направленных на достижение беременности естественным путём, не должен использоваться вообще.

В связи с повсеместным ростом числа заболеваемых различными неврологическими недугами, рентгенологическое исследование головного мозга стало одной из самых востребованных диагностических процедур последних двух десятилетий. С помощью рентгена можно выявить широкий спектр отклонений, наблюдающихся в области головы.

Многие из этих патологий проявляются практически бессимптомно, что увеличивает риск активного прогрессирования болезни, которое в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Для того чтобы вовремя обнаружить или исключить крайне опасные недуги гипофиза, пациенту нередко выдают направление на рентген турецкого седла, со спецификой которого следует ознакомиться заблаговременно.

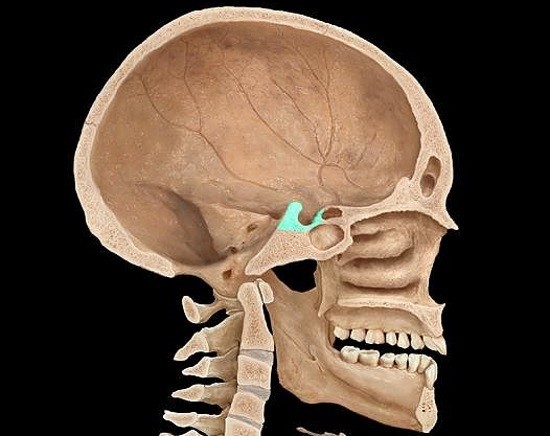

Что такое турецкое седло?

Визуально подобная структура напоминает седло для лошади. Внутри небольшой лунки находится гипофиз – отросток головного мозга, регулирующий крайне важные процессы организма: рост, развитие, сохранение тонуса центральной нервной системы, стабилизацию обмена веществ, липидный (жировой) обмен, естественную борьбу со стрессом и проявлениями боли, нормальное функционирование всех органов и эндокринных желез.

Строение турецкого седла, с точки зрения биологии, считается абсолютно продуманным. Так, верхняя часть ямочки прикрыта плотной диафрагмой, снабженной необходимыми отверстиями для выхода сонных артерий, ножки гипофиза, зрительных нервов и венозного синуса. Внешне этот участок похож на сосуд, прикрытый плоской крышкой, которая также выполняет защитную функцию. Так как патологические процессы, локализующиеся в турецком седле и в самом гипофизе, вызывают опасные осложнения, то при малейшем на них подозрении специалисты выписывают пациентам направление на рентгенографию, с целью уточнения диагноза и разработки правильного лечения.

Конечно, наиболее информативными методами диагностики болезней гипофиза и окружающих его тканей являются компьютерная и магнитно-резонансная томография. Однако эти исследования доступны не каждому пациенту ввиду их достаточно высокой стоимости и сложности оборудования (томографы имеет в арсенале, увы, не каждая больница). Как же быть в такой ситуации? Ведь выставить правильный диагноз необходимо… И здесь на помощь врачу и пациенту приходит известный каждому диагностический метод – рентгенография. Да, в ряде ситуаций он не дотягивает в плане информативности до своих более современных собратьев – КТ и МРТ, но во многих случаях все же помогает верифицировать болезнь.

О том, в каких случаях показана рентгенография турецкого седла, кому не рекомендуется проводить это исследование, а также о методике и принципах интерпретации полученных результатов вы узнаете из нашей статьи. Но сначала позвольте напомнить вам, что же это за структура – турецкое седло…

Основы анатомии и физиологии

Турецкое седло представляет собой костное образование, углубление, локализующееся в клиновидной кости. По своей форме оно напоминает седло, в связи с чем и было так названо.

Передне-задний размер турецкого седла составляет от 9 до 15 мм, верхне-нижний варьируется в пределах 7-13 мм.

В центре этого образования имеется ямка, в которой расположена важнейшая нейроэндокринная структура – гипофиз. Сзади оно ограничено костной спинкой, сверху – диафрагмой турецкого седла, которая, по сути, является твердой мозговой оболочкой. Диафрагма имеет в центре отверстие, через которое проходит ножка гипофиза, соединяющая эту железу с другой важной частью головного мозга – гипоталамусом.

Гипофиз вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ, работу эндокринных желез и других органов.

Если в области турецкого седла и гипофиза развивается какой-либо патологический процесс (воспалительной, опухолевой, травматической и иной природы), это проявляется определенными изменениями в самочувствии больного и анализах его крови. На основании выявленных изменений пациенту показано проведение дополнительных методов диагностики, одним из которых и является рентгенография.

Показания и противопоказания к исследованию

Проведение рентгенографии турецкого седла может быть рекомендовано пациентам в следующих случаях:

- при диагностированном несахарном диабете с целью выявления его причин;

- при черепно-мозговых травмах, особенно локализованных в области свода черепа;

- при постоянных головных болях, особенно нечеткой локализации и сопровождающихся нарушениями зрительной функции (выпадением полей зрения, двоением в глазах и другими);

- при аномалиях развития черепа;

- при симптомах акромегалии, гигантизма, карликовости;

- при нарушениях менструального цикла у женщин;

- при нарушениях половой функции у мужчин;

- при бесплодии;

- при увеличении в крови уровня гормона пролактина;

- при постоянной слабости, упадке сил, истощении организма, которое не связано с иными заболеваниями;

- при подозрении на синдром пустого турецкого седла.

Рентгенография турецкого седла практически не имеет противопоказаний. Не рекомендовано назначать этот метод диагностики беременным женщинам, особенно на ранних сроках, поскольку излучение может нанести вред плоду. Тем не менее, если потенциальная польза рентгенографии превышает вероятность ущерба ребенку, исследование все-таки проводят.

Вышеописанное также касается пациентов детского возраста. Рентгенографию турецкого седла проводят им исключительно по строгим показаниям при невозможности использования более информативных и безопасных методов исследования.

Подготовка и методика рентгенографии

Этот метод диагностики не требует проведения каких-либо подготовительных мероприятий к нему. Единственное, перед тем как делать снимки, пациенту следует снять серьги, заколки, очки и прочие предметы, которые могут снизить информативность исследования.

Больной располагается у аппарата в положении стоя или лежа. Снимки выполняются в нескольких проекциях:

- прямой лобно-носовой;

- правой и левой боковых;

- прямой задней.

Также проводят боковую обзорную рентгенографию черепа. Это позволяет оценить размеры и форму турецкого седла относительно размеров и формы черепа в целом.

Продолжительность исследования составляет порядка 5-10 минут.

Как правило, лаборант сразу же, в течение 10-15 минут проявляет снимки и передает врачу-рентгенологу на описание. После этого они попадают в руки непосредственно пациента или его лечащего врача.

Что видно на снимках

На рентгенограмме турецкого седла в той или иной проекции можно оценить его форму, структуру стенок и размеры.

Об опухоли гипофиза могут свидетельствовать:

- локальный (участками) или тотальный (на всем протяжении) остеопороз стенок турецкого седла с сохранением нормальной структуры других костных образований;

- локальная или тотальная атрофия (на снимке о ней свидетельствует истончение) стенок турецкого седла;

- локальное или тотальное истончение клиновидных отростков турецкого седла;

- неравномерный внутренний контур стенки турецкого седла.

В диагностике опухолей гипофиза имеет большое значение симптом двойных контуров стенок и/или дна турецкого седла. Четкие, ровные оба контура, как правило, свидетельствуют об отсутствии патологического процесса в области гипофиза. В случае, когда обнаруживается нечеткость, размытость внутреннего контура, вполне вероятно, что в области этого анатомического образования имеется опухоль либо пациент страдает синдромом пустого турецкого седла.

Краниофарингиома (доброкачественная опухоль гипофизарного хода) визуализируется как крупное обызвествление, имеющее нечеткие контуры, локализующееся чаще над, в отдельных случаях под диафрагмой турецкого седла.

Продольные полосы высокой интенсивности представляют собой обызвествленные стенки кровеносных сосудов.

При туберкулезном менингите над диафрагмой седла обнаруживаются маленьких размеров туберкуломы с крупно- и мелкопятнистыми среднеинтенсивными обызвествлениями в них.

При опухолях гипофиза, особенно при пролактиномах под диафрагмой седла локализуются мелкоточечные средне- или слабоинтенсивные обызвествления.

Также могут быть обнаружены обызвествления твердой мозговой оболочки в области рядом с турецким седлом и обызвествления его диафрагмы.

Существует достаточно редкая патология – остеомы дна или стенки седла. Они локализуются там же, где и кровоизлияния (рентгенологически – обызвествления), однако структура их иная и располагаются они, как правило, связанно с костной тканью. Последнее и является основным различием этих двух образований.

К какому врачу обратиться

Чаще всего это обследование назначает невролог или нейрохирург. Нередко оно необходимо для диагностики эндокринной патологии, особенно связанной с бесплодием.

Заключение

Рентгенография турецкого седла не всегда информативна в отношении заболеваний гипофиза и тканей, его окружающих. Однако она все же применяется в случае недоступности современных методов визуализации – компьютерной или магнитно-резонансной томографии, а также в ряде иных клинических ситуаций. Противопоказаний этот метод диагностики практически не имеет, подготовки не требует, а также является доступным каждому пациенту. Если же на основании полученных при рентгенографии данных диагноз установить не удается, больному требуется дообследование путем проведения КТ или МРТ.

Несмотря на новые технологии, краниография, или рентгенография черепа, по-прежнему применяется и даёт ценную информацию в диагностике заболеваний. К ней прибегают врачи разных специальностей, а мотивы исследования очень различаются.

Разберёмся, для чего делают рентген турецкого седла. В каких случаях к нему прибегают, имеются ли противопоказания. Какие заболевания выявляются при изменении турецкого седла.

Что показывает снимок черепа?

Рентген черепа выявляет такие изменения лица и головы:

- воспаление гайморовых пазух;

- новообразования и кисты мозга;

- переломы черепных костей и их характеристику;

- врождённую патологию костей черепа;

- инородные тела в носовом ходе;

- скопление крови.

При необходимости делают прицельную рентгенографию различных областей головы:

- турецкого седла;

- носовых костей;

- височно-нижнечелюстных суставов.

Прицельную рентгенографию турецкого седла делают для выявления патологии гипофиза, который расположен в его ложе. При заболеваниях нейроэндокринной системы выявляется патология его костей.

Что такое турецкое седло?

Костное образование с таким названием находится в середине черепной коробки, а по форме напоминает седло. В ложе (кармане) турецкого седла расположен важный нейроэндокринный орган – гипофиз. Он представляет собой железу внутренней секреции – единственную, которая расположена в мозге. Гипофиз вырабатывает и отвечает за образование многих гормонов, в том числе и половых. Поэтому патология турецкого седла интересует врачей многих специальностей – неврологов, эндокринологов, офтальмологов и гинекологов.

При опухолях головного мозга, черепно-мозговой травме и повышении внутричерепного давления происходит сдавливание турецкого седла.

В результате его костные стенки истончаются, деформируются и давят на гипофиз, функция которого при этом нарушается. А это отражается на работе всех других желёз внутренней секреции.

Организм работает гармонично и слаженно благодаря регуляции всех систем и органов гипофизом. Поэтому, при сбоях в работе многих органов, врачей, прежде всего, интересует состояние гипофиза. Изменения турецкого седла на рентгенограмме в 1-й или 2-х проекциях дают ценную диагностическую информацию о гипофизе.

Когда показана рентгенограмма?

К рентгенографии турецкого седла прибегают в следующих случаях:

- травмы костей черепа;

- задержка или ускорение роста ребёнка;

- упорные головные боли;

- заболевания щитовидной железы;

- повышенный пролактин в крови;

- нарушение сперматогенеза у мужчин;

- деформация лицевой части головы;

- опухоли гипоталамо-гипофизарной системы в нейрохирургии;

- нарушение менструального цикла;

- нарушение зрения;

- при немотивированном истощении сил, резком старении;

- при синдроме внутричерепной гипертензии;

- аномалия развития черепной коробки;

- упорные головные боли;

- женское и мужское бесплодие.

Врач назначает рентгенологическое исследование для подтверждения или исключения одного из этих заболеваний. Чаще всего на рентгенологическое обследование турецкого седла пациента направляют при подозрении на опухоль гипофиза.

Подготовка и методика проведения рентгенографии

Непосредственно перед рентгенографией пациенту предлагают снять металлические предметы с причёски, ушей и шеи – серьги, заколки. Съёмные зубные протезы также снимают. Если у пациента имеется слуховой имплант, то врач должен об этом знать.

Пациента ставят или сажают перед рентгеновским аппаратом таким образом, чтобы получить снимок черепа в боковой проекции. При необходимости производят дополнительную рентгенографию в прямой проекции. Исследование продолжается не более 5 минут.

Диагностические критерии

Описание снимка и заключение выносит врач-рентгенолог. При этом он определяет состояние стенки, а также форму и размеры турецкого седла. Критерием для интерпретации служат нормы размеров костей турецкого седла:

- вертикальный размер от 7 до 12 мм;

- сагиттальный размер от 9 до 15 мм;

Дополнительно определяют индекс – соотношение высоты седла к его длине. У взрослых индекс больше, а у детей меньше единицы. На основании полученных показателей делают вывод об отклонениях в гипофизе, который лежит в его кармашке. Если на рентгенограмме выявляется опухоль, врач описывает её размеры, структуру и локализацию.

При нормальном состоянии турецкого седла врачебная запись свидетельствует об отсутствии патологии.

У рентгенологического метода есть недостаток – с его помощью можно выявить только большие изменения гипофиза, при которых деформируются стенки турецкого седла. Для уточнения диагноза проводят более точные исследования — магнитно-резонансную (МРТ) или компьютерную (КТ) томографию. Оба эти метода обнаруживают отклонения очень маленьких размеров.

Рентгенологические симптомы опухоли гипофиза

По краниограмме можно заподозрить тумор гипофиза. При этом характерны такие рентгенологические признаки:

- неровность внутренней стенки турецкого седла;

- атрофические изменения стенок седла;

- остеопороз (разрежённость) костной ткани седла;

- истончение костейотростков клиновидной кости;

- признак двойных контуров стенок.

Такие изменения костей турецкого седла наступают при больших размерах опухоли гипофиза.

Симптомы при гинекологических заболеваниях

Патология нейроэндокринной системы при гинекологических заболеваниях проявляется дополнительными рентгенологическими изменениями черепа – утолщение затылочной и лобной кости. Изменения касаются твёрдой мозговой оболочки, в которой появляются включения кальция. На этой стадии заболевания у пациента заметно изменяются черты лица, утолщаются надбровные дуги.

Другие рентгенологические признаки патологии турецкого седла

- дно во фронтальной плоскости симметрично;

- вертикальное увеличение седла замкнутой формы;

- двухконтурное дно на сагиттальном снимке.

Клинические признаки при таких изменениях седла, однако, минимальны. У пациентов не отмечаются какие-либо эндокринные нарушения, но они подлежат динамическому наблюдению. Сбои в работе гипофиза чаще возникают у женщин.

Противопоказания для рентгенографии черепа

Рентгенография черепа проводится при малой лучевой нагрузке, но при повторных снимках она кумулируется (накапливается). Не рекомендуется делать снимки в таких случаях:

- беременные женщины;

- пациенты в тяжёлом состоянии;

- онкологические заболевания любой локализации;

- лейкозы.

При имеющихся противопоказаниях диагностику проводят аппаратами без применения рентгеновских лучей. Безопасный, но дорогостоящий метод диагностики – это магнитно-резонансная томография (МРТ), которая основана на применении магнитного поля.

Компьютерная томография (КТ) – современная альтернатива рентгенографии

Современные технологии позволяют с помощью рентгеновских лучей гораздо точнее диагностировать патологию органов любого размера. Этот новый метод выдаёт не просто снимок, а объёмное изображение исследуемого органа. Результаты исследования фиксируются на компьютерной дискете. Кроме того, врач-радиолог выдаёт письменное заключение для лечащего доктора.

В заключение темы отметим, что к рентгенографии черепа прибегают врачи многих специальностей. Чаще всего применяют прицельную рентгенографию турецкого седла при подозрении на опухоль гипофиза. Рентген выявляет переломы костей черепа, косвенные признаки новообразований и кист мозга, инородные тела и воспаление придаточных пазух носа. Этот метод исследования имеет некоторые противопоказания. Для уточнения диагноза применяют альтернативное рентгенологическое исследование – компьютерную томографию (КТ). Она позволяет получить объёмное изображение и обнаруживает патологические очаги небольших размеров.

Что представляет собой турецкое седло, какие органы его окружают

Особенности строения головного мозга и черепной коробки анатомически взаимосвязаны, и дополняют друг друга, так как череп является, по сути, своего рода защитным коробом для “центрального процессора” человеческого тела. Одной из таких анатомических особенностей черепа и является турецкое седло – костное образование, имеющее вид своеобразного углубления в клиновидной кости черепа. Такое специфическое название эта область получила за свою визуальную схожесть с седлом.

Высота седла, измеряемая от наиболее глубокой точки дна до точки пересечения с его диафрагмой, составляет около 9 миллиметров. В норме допускается величина от 7 до 12 миллиметров. Передне-задний или сагиттальный размер турецкого седла (его длина) – от 9 до 15 миллиметров. Соотношение этих величин друг к другу называется индексом седла, и в течение жизни человека изменяется – в детстве он стремится к единице, в более взрослом возрасте уменьшается.

В центре этого углубления находится ямка, где расположен гипофиз – железа, которая вырабатывает гормоны, участвующие в процессах обмена веществ, роста и развития человеческого организма. Собственно, турецкое седло является перегородкой, которая отделяет нижние отделы тканей мозга. Размер ямки соответствует размеру гипофиза.

Диафрагма выполняет функцию защиты гипофиза от проседания мозговых оболочек. Гипофиз является одним из важнейших центров эндокринной системы тела человека. Турецкое седло – его защитное “укрытие”, которое оберегает эту часть головного мозга от механического сдавливания.

Для чего назначают рентген турецкого седла, какие патологии он может выявить

Любые патологические процессы в области турецкого седла крайне негативно сказываются на общем состоянии человека, так как они становятся непосредственной причиной нарушений в работе гипофиза.

Рентгенография турецкого седла – информативный и безболезненный метод диагностики, который врачи считают одним из наиболее информативных. Рентген-снимки особенно хорошо визуализируют именно костную ткань, поэтому с их помощью можно определить форму, размер и контуры турецкого седла, как анатомической структуры черепа, сравнить их с нормальными показателями, выявить отклонения от нормы. Рентгенография назначается также для того, чтобы установить наличие показаний к проведению хирургического вмешательства.

Показания к проведению обследования турецкого седла

Рентгенография черепа, в том числе, именно турецкого седла, может осуществляться только по решению лечащего врача, так как этот метод связан с определённым уровнем лучевой нагрузки. Врач направляет пациента на такое обследование, если для этого есть объективные показания. Все они делятся на три общие группы, представляющие собой:

- расстройства зрения;

- нарушения эндокринной функции;

- разнообразные патологии неврологического характера.

- подозрение на синдром “пустого турецкого седла”;

- цефалгия невыясненного происхождения;

- акромегалия (эндокринное заболевание, проявляющееся в аномальном продуцировании гормона роста гипофизом);

- воспаление головного мозга или его оболочек;

- несахарный диабет (заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена в организме, которое появляется в результате патологий гипофиза или гипоталамуса);

- гигантизм;

- повышенное внутричерепное давление;

- черепно-мозговые травмы, если есть основания подозревать травмирование гипофиза, а также травмы свода черепа;

- нарушения зрения: болевые ощущения в глазницах, раздвоение картинки в глазах, усиленное слезотечение, снижение остроты зрения;

- проблемы в работе надпочечников, щитовидной железы.

Что представляет собой синдром “пустого седла”, почему он опасен для человека

Впервые это заболевание было обнаружено учеными в 1951 году. С тех пор, несмотря на непрекращающиеся исследования, они так и не смогли обнаружить причины появления этой аномалии. Однако опытным путём им удалось доказать, что развитию этой патологии способствуют такие факторы, как:

- лучевая нагрузка или хирургические вмешательства на черепной коробке;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- гормональные нарушения, возникающие во время беременности, в пубертатный и менопаузальный периоды;

- неврологические нарушения.

По сути, синдром “пустого турецкого седла” обозначает неправильное расположение гипофиза в ямке седла. В норме гипофиз заполняет ямку полностью, а при наличии синдрома мягкие оболочки мозга, опускаясь, как бы придавливают гипофиз ко дну турецкого седла, из-за чего происходит его истончение.

В каких случаях на процедуру направляет гинеколог

Весь человеческий организм является системой со сложным устройством. В нём все части связаны между собой, даже если на первый взгляд связь не является очевидной. Поэтому, когда гинеколог направляет на рентгенографическое обследование турецкого седла – костного углубления в строении черепа – не стоит удивляться.

Состояние турецкого седла напрямую влияет на здоровье гипофиза. Гипофиз, в свою очередь, является частью эндокринной системы человека, и в женском организме он продуцирует различные гормоны, тесно связанные с половым и репродуктивным здоровьем женщины, среди которых:

- тиреотропный;

- фолликулостимулирующий;

- лютеотропный (пролактин);

- лютеинизирующий;

- гонадотропный;

- адренокортикотропный;

- окситоцин;

- меланостимулирующий гормон.

Каждый из перечисленных гормонов играет свою роль в функционировании женских половых органов. Некоторые участвуют в процессе овуляции, без других в теле женщины не смогут сформироваться фолликулы, третьи образуются во время беременности, и способствуют её нормальному протеканию.

Доктор-гинеколог может отправить пациентку на рентген-обследование турецкого седла при наличии:

- нарушений менструального цикла;

- бесплодия;

- повышения уровня пролактина в крови.

Кроме рентгена турецкого седла, гинеколог может рекомендовать посещение эндокринолога, а также сдачу анализов на гормоны гипофиза и других эндокринных желез.

Есть ли противопоказания у процедуры, и как к ней готовиться

Основной запрет, которого придерживаются врачи, выбирая для пациента этот способ обследования – несовместимость рентгенографии и беременности. Действительно, беременных женщин, особенно на ранних сроках, когда у плода идет закладка всех будущих органов и систем, облучать рентген-лучами не рекомендуется. По возможности, следует провести альтернативные диагностические обследования, в частности, – магнитно-резонансную томографию.

Что касается осуществления рентгенографии для детей, в каждом конкретном случае доктор соизмеряет опасность облучения с объективной необходимостью диагностики. Если невозможно провести обследование другим способом, в исключительных случаях рентген могут делать даже детям до года.

Процедура не связана с введением контрастного вещества, поэтому из-за неё не могут возникать аллергические реакции. Единственная потенциальная опасность от рентгена – лучевая нагрузка на организм. Поэтому делать рентгенографию не рекомендуется чаще, чем раз в 6 месяцев.

Особенной подготовки к рентгену не требуется. Женщинам перед проведением процедуры необходимо обязательно сообщить о наличии беременности.

Как проводится рентгенография турецкого седла

Процедура осуществляется в рентгенографических кабинетах, оборудованных соответствующим оборудованием.

Непосредственно перед исследованием пациенту необходимо снять с шеи и головы все украшения и аксессуары: очки, ободки, заколки, серьги, цепочки, пирсинг.

Обследуемого размещают между регистрирующей пластиной и рентгеновской трубкой. Снимки могут делаться в положении сидя или лёжа. Сначала пациент находится боком к аппарату и пластине – такой снимок имеет боковую проекцию. Далее происходит фиксация изображения во фронтальной проекции. Обычно врачам достаточно рентгена турецкого седла в двух проекциях, однако в некоторых случаях требуется сделать ещё несколько снимков с других проекций.

Особенности интерпретации результатов обследования

Полученные снимки – боковую и фронтальную краниограмму – анализирует доктор-рентгенолог.

Основные категории, используемые в процессе расшифровки снимков:

- сагиттальный размер;

- вертикальный размер;

- форма турецкого седла;

- расположение, форма и размеры спинки седла.

Для объективного анализа результатов, снимки должны фиксироваться с учётом требований правильной укладки и центрирования. Правильность определяется по полному совпадению проекций передних клиновидных отростков, внутренних и наружных слуховых отверстий.

В норме плоскость клиновидного возвышения и гипофизарной ямки в турецком седле визуализуются на снимках как одиночные линии, имеющие чёткий, интенсивный контур.

Д. Г. Рохлин предложил собственную методику оценки размера гипофизарной ямки турецкого седла по снимкам рентгенографии. Для этого используется изображение черепа во фронтальной проекции. Техника Рохлина считается одной из наиболее объективных и точных схем.

Сагиттальный размер определяется как максимальное расстояние между задней и передней стенками ямки. При этом линия, которая соединяет самые удалённые друг от друга крайние точки ямки, имеет направленность, параллельную плоскости клиновидного возвышения. Нормальный сагиттальный размер у взрослого составляет не более 14 миллиметров.

Процесс уточнения вертикального размера ямки невозможен без проведения на снимке линии проекции диафрагмы турецкого седла. В норме она соединяет средние и задние клиновидные отростки. Если средние не визуализированы на снимке, проекцию определяют, соединив бугорок седла и задние отростки. В некоторых случаях, например, у детей, на рентгенограмме могут не отображаться и задние клиновидные отростки, поэтому проекцию проводят, соединив линией бугорок седла и верхушку спинки седла. Кроме этой линии, устанавливается вспомогательная касательная прямая к самой нижней точке края гипофизарной ямки. Она располагается параллельно поверхности клиновидного возвышения. От указанной касательной на срединную точку дна гипофизарной ямки откладывается перпендикуляр. Вертикальный размер ямки отсчитывается от касательной до пересечения перпендикуляра с проекцией диафрагмы. Его нормальная длина – до 12 миллиметров.

Примечательно, что оба размера ямки имеют тенденцию к изменению, начиная с детского возраста, и до окончания взросления организма, а сагиттальный размер может увеличиваться и после того, как весь организм прекращает процессы роста.

У детей до 2-3 лет обычно встречается плоская форма гипофизарной ямки. К возрасту 4-5 лет вертикальный размер становится равным сагиттальному, то есть ямка приобретает круглую форму, а далее приобретает большую, чем сагиттальный, величину. Круглая или глубокая форма ямки, начиная с этого возраста, сохраняется до 15 лет у мальчиков и до 8 лет у девочек, после чего начинает интенсивно увеличиваться сагиттальный размер, из-за чего у взрослых на снимке чаще всего можно обнаружить плоскую форму гипофизарной ямки седла.

Спинка седла на снимках отображается как плоская или вогнутая чёткая линия. В основном, она имеет вертикальное расположение, однако допускается незначительный наклон вперёд или назад. Её толщина составляет от 1 до 10 миллиметров.

Для изучения особенностей формы и расположения спинки турецкого седла, доктору необходимо иметь прицельные рентгенограммы в носо-лобной и задней затылочной проекциях. На таких снимках спинка определяется как прямоугольник, который незначительно расширяется кверху. Поперечный размер спинки у взрослого человека может достигать 15 миллиметров.

Помимо этих значений, рентгенолог обращает внимание и на строение клиновидных отростков. Передние из них обычно равны между собой по величине, в то время как задние могут быть расположены под разными углами или вертикально, и иметь разные размеры. На технически правильно выполненных снимках отображены и средние клиновидные отростки.

Подозрения на наличие опухоли гипофиза

Наличие опухолевых образований на снимке можно определить по нескольким признакам. Опухоль определяется истончением стенок ямки. Кроме того, на снимках пациента с опухолью гипофиза отмечаются атрофические процессы костных стенок седла и истончение клиновидных отростков. Контуры седла при этом имеют неровный характер, также отмечается симптом “двойных контуров”.

Метод рентгенографии турецкого седла позволяет только заподозрить наличие опухоли, или же обнаружить новообразование, если оно имеет уже достаточно большой размер. При наличии на снимке возможных признаков опухолевого поражения, лечащий врач направляет пациента на дополнительные обследования – магнитно-резонансную или компьютерную томографию.

Турецкое седло представляет собой особенную структуру черепа, костное углубление, которое, несмотря на свои незначительные размеры, выполняет крайне важную функцию в организме. В ямке седла располагается гипофиз, отвечающий за выработку множества различных гормонов. Нормальное анатомическое строение турецкого седла гарантирует защиту гипофиза от механического давления окружающих железу тканей.

В случаях, когда турецкое седло имеет отклонения от нормы в размерах, расположении или форме, а также из-за травм и врождённых патологий, происходит нарушение функционирования гипофиза. Последствия таких нарушений проявляются в виде аномалий роста, снижения фертильности, ухудшения зрения, иных недугов. Своевременная и точная диагностика состояния турецкого седла с помощью рентгенографии позволяет определить причины некоторых патологий и заболеваний, имеющих эндокринную или неврологическую природу, а также разработать адекватную тактику лечения.

Специальность: терапевт, врач-рентгенолог .

Общий стаж: 20 лет .

Место работы: ООО “СЛ Медикал Груп” г. Майкоп .

Образование: 1990-1996, Северо-Осетинская государственная медицинская академия .

Повышение квалификации:

Опыт работы: терапевт – 18 лет, врач-рентгенолог – 2 года.