Но все библейские выражения не становятся какими-то мертвыми клише. Они сохраняют в себе какую-то парадоксальность. Например, с этой смоковницей возникает много недоуменных вопросов.

Мы представляем себе Бога как Творца, любящего Свое творение. Бог радуется и восхищается великолепием полевых лилий, свободой небесных птиц. Как такой Бог может просто предать проклятию Свое творение?

В других обстоятельствах Христос приводит смоковницу как образец для подражания. Есть замечательные слова, когда Господь говорит, что если на смоковнице набухают ветви и распускаются листья, то значит, наступает лето; точно так же будут какие-то очень важные знаки, знамения, которые будут предвещать наступление конца мира, пришествие Сына Человеческого. Смоковница — первое растение, пробуждающееся весной, всегда в Библии служит образом того, кто бодрствует и ждет наступления весны — пришествия Мессии.

Может быть, в этот момент, когда Христос предал проклятию смоковницу, случилась какая-то внезапная вспышка гнева, может быть, это был какой-то каприз? — и через это в действие пришли какие-то сверхъестественные силы, и всё это происходит для того, чтобы в учениках пробудить веру? Для того, чтобы это лучше понять, нужно увидеть общую канву событий, которые описывает Евангелие.

Накануне утром был Вход Господень в Иерусалим. На следующее утро — история со смоковницей. Но после всего этого Христос приходит в храм. Он совершает очищение храма, изгоняя торгующих оттуда.

Бесплодная смоковница в этом контексте предстает как образ храма, который перестал быть храмом, из дома молитвы он превратился в дом торговли. Религиозные лидеры, первосвященники превратили храм Божий в таверну разбойников, и поэтому Христос совершает очищение храма, изгоняя торгующих.

Всё это служит грозным напоминанием о том, что тот иудаизм, где храм превратился в дом разбойников, приближается к своему концу. Очень скоро будет произнесен приговор, совершится суд, храм будет разрушен, и Богу будут угодны совершенно другие места поклонения. Бог ждет поклонения в духе и истине. Истинным храмом станет тело Воскресшего Христа и сердца людей.

Эта притча о бесплодной смоковнице заставляет учеников и каждого из нас задуматься о том, чтобы наше сердце не стало такой бесплодной смоковницей.

Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен!

Клирик собора Феодоровской иконы Божией Матери в г. Санкт-Петербурге

Проповедь в Великий Понедельник

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

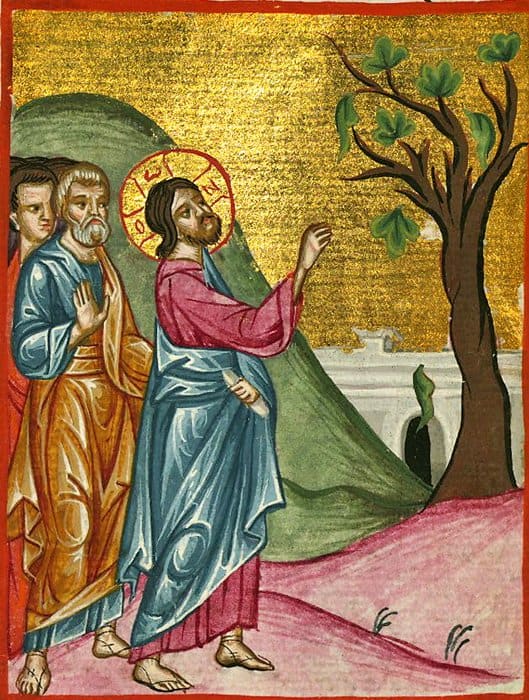

Эти события, действия Христа, как непонятные на первый взгляд, вызывают смущение и непонимание. За что была проклята смоковница, если Иисус пришел к ней, когда еще не время было собирания смокв (Мк. 11: 13)? Но такие поступки Спасителя, как проклятие смоковницы, оказываются полны символического и духовного значения, если всмотреться в детали.

После торжественного входа в Иерусалим Христос провел со Своими учениками ночь в Вифании. Утром, идя в храм, Он по дороге взалкал. Для удовлетворения Своих человеческих потребностей Христос никогда не пользовался Божественной силой, а прибегал к человеческим средствам, отвергнув диавольское искушение о сотворении хлебов из камней.

Когда вдали показалась смоковница, покрытая листьями, Христос к ней как человек подошел. Распущенные листья дерева наводили на мысль, что на смоковнице будут плоды, ведь смоковница сначала дает плоды, а затем – листья. Поскольку время собирания смокв еще не настало (см.: Мк. 11: 13) и ранние плоды еще не снимались, можно было ожидать, что хотя бы незрелые они найдутся на зеленеющей смоковнице. Однако, подойдя ближе, Господь обнаружил, что на ней ни зеленых, ни прошлогодних плодов нет. Значит, дерево, несвоевременно покрытое листьями, было совершенно бесплодно.

И сам же святой Ефрем отвечает: Христос совершал многие чудеса, но все-таки был распят. Из-за этого некоторые могли подозревать, что в Нем истощилась сила. В предотвращение этого при помощи бездушного растения, которое иссушил, Он показал, что посредством слова мог погубить также и Своих распинателей. Как впоследствии сказал Симону Петру: Возврати меч твой в его место, Я могу умолить Отца, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов (Мф. 26: 52–53). Значит, Христос как человек взалкал, но как Бог явил на смоковнице Свое могущество.

Смоковница тотчас засохла до корня (см.: Мф. 21: 20; Мк. 11: 20). Совершилось конкретное, очевидное для окружающих чудо. Но в то же время совершилось и чудо символическое, прообразовательное.

Нас не может не удивлять то, что Господь пришел, чтобы творить только добро и все улучшать, но Он как минимум трижды совершает разрушительные действия. И это не просто так. Он потопил стадо свиней, чтобы неверующие жители Гадаринской страны хотя бы через материальные убытки вышли к Нему навстречу. Он вскрыл гробницы усопших святых, чтобы после Крестной смерти Христовой они вышли из гробов и явились многим (см.: Мф. 27: 52–53). Он также иссушил смоковницу, чтобы показать, что будет отвержен иудейский народ за его неверие в Сына Божия.

Итак, проклятие смоковницы стало символом отвержения тех людей, которые имеют только внешний вид исполнителей закона, а в действительности добрых плодов не приносят.

Евангельская история – это не только события исторического прошлого, но и символ, прообраз того, что может случиться в будущем. Всякое, каждое, любое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Богу не нужны только листья добродетели – внешнее пустое благочестие. Богу нужны реальные плоды покаяния (см.: Мф. 3: 8), слышания слова Божия и исполнения его (см.: Мф. 13: 13).

Притча о бесплодной смоковнице:

Рисунок Натальи Доренковой

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?

Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

(Лк 13:6–9)

Чем справедливость Бога отличается от справедливости человека?

Небольшая притча о бесплодной смоковнице является частью поучения, произнесенного после того, как Иисусу рассказали о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их (Лк 13:1). Об этом инциденте неизвестно из других источников: Иосиф Флавий, описавший историю взаимоотношений Пилата с иудеями и галилеянами достаточно подробно, о нем умалчивает. Однако Иосиф описывает другой эпизод, касающийся мятежа самарян:

Также и самаряне не удержались от возмущения. Их смутил некий лживый человек, который легко во всем влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Гаризим, которую они считают особенно священною. Тут он стал уверять пришедших [отовсюду] самарян, что покажет им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаряне вооружились, поверив этой басне, и расположились в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули новые пришельцы, чтобы возможно большею толпою подняться на гору. Однако Пилат предупредил это, выслав вперед отряды всадников и пехоты, которые, неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили также многих в плен, Пилат же распорядился казнить влиятельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов. ( Иосиф Флавий. Иудейские древности 18, 4, 1. С. 765–766)

Некоторые исследователи считают, что в Евангелии от Луки упомянут этот инцидент, но самаряне по ошибке названы галилеянами. Однако в таком случае Евангелист был бы повинен не только в смешении галилеян с самарянами, но еще и в анахронизме: Иосиф говорит об этом инциденте уже после упоминания о казни Иисуса Христа. Произошел он в 35 году по Р. Х., и в результате его Пилат был отозван в Рим. Кроме того, Иосиф не упоминает ни о каких жертвоприношениях, о которых говорится у Луки.

Еще одна история, рассказанная Иосифом Флавием, рассматривается как возможный прототип для повествования Луки. Это история у Иосифа предшествует упоминанию о казни Иисуса Христа и, следовательно, произошла при Его жизни:

Пилат. Художник Андрей Дроздов

Однако эта история имеет еще меньше общего с упоминанием о галилеянах у Луки, чем рассказ о мятеже самарян. Можно предположить, что в ситуации общей нестабильности и постоянного сопротивления жителей оккупированных областей римским властям подобные инциденты возникали неоднократно, и упомянутый Лукой — один из многочисленных подобного рода случаев. То, что о нем не упоминает Флавий, вовсе не означает, что он не имел место в действительности. Образ Пилата как жестокого римского префекта, не останавливающегося перед пролитием крови и не уважающего то, что для иудеев является священным, вполне соответствует его описанию у Иосифа Флавия.

Выражение которых кровь Пилат смешал с жертвами их указывает на то, что описанный у Луки эпизод произошел в то время, когда галилеяне приносили жертвы. Заклание жертвенных животных происходило в храме Иерусалимском. Речь, следовательно, идет о группе паломников из Галилеи, которые пришли в Иерусалим для того, чтобы принести жертвы, и там во время жертвоприношения по каким-то причинам были умерщвлены воинами Пилата. Их кровь смешалась с кровью жертвенных животных. Очевидно, что инцидент произошел незадолго до того, как о нем рассказали Иисусу: история преподнесена Ему как свежая новость.

Иисус, однако, не дает никакой оценки действиям префекта. Что же касается Божественной справедливости, то Он показывает, что она не может измеряться мерками человеческой справедливости, основанной на принципе адекватного воздаяния: между конкретным грехом и конкретным воздаянием нет прямого соответствия (Léon-Dufour X. Life and Death in the New Testament. The Teachings of Jesus and Paul. San Francisco, 1986. P. 7). От этой мысли, выраженной в форме вопроса, Иисус переходит к главной теме Своей проповеди. Мы помним, что Его проповедь началась с призыва к покаянию (Мф 4:17; Мк 1:15). Рассказ о безвременной гибели галилеян становится для Него поводом, чтобы вновь призвать к покаянию тех, кто остается в живых:

Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк 13:2–5).

Силоамская башня: смерть не настигает только самых грешных

Очевидно, одна из башен этой стены, находившаяся вблизи Силоамского источника и купальни, о которой упоминается в Евангелии от Иоанна (Ин 9:7, 11), обрушилась и стала причиной гибели восемнадцати человек. Опять же, событие, вероятно, произошло незадолго до того, как о нем упомянул Иисус.

Оба события — смерть галилеян и смерть восемнадцати человек под обломками башни — служат для Иисуса поводом для напоминания о покаянии и о том, что смерть подстерегает каждого человека. При этом Иисус опровергает распространенное мнение, что внезапная смерть или смерть в результате несчастного случая является наказанием за грехи. Погибшие, говорит Он, не были более грешными, чем оставшиеся в живых. Но их гибель должна стать предостережением для людей, не приносящих плоды покаяния.

Бесплодная смоковница: еще год, чтобы измениться

От этой мысли Иисус переходит к притче о бесплодной смоковнице, которая на первый взгляд может показаться не связанной с тем, что ей предшествовало.

Связь притчи с тем, что ей предшествовало, косвенная. Галилеяне остались в живых потому, что Бог дал им время на покаяние. Именно долготерпение Божие становится сюжетом притчи о бесплодной смоковнице.

Как правило, смоковницу сажали в виноградники не для того, чтобы она приносила плод, а для того, чтобы виноградная лоза могла обвиться вокруг ее ствола. В этом смысле справедливы вопрошания исследователей относительно причин, по которым смоковница, не приносившая плод, должна была быть удалена из виноградника (Hedrick C. W. Many Things in Parables: Jesus and His Modern Critics. Louisville, 2004. P. 86–87). Эти вопрошания, однако, не имеют отношения к сюжету притчи.

Некоторые ученые усматривают связь между притчей и чудом проклятия смоковницы, поскольку и в том, и в другом случае смоковница не приносит плода (Мф 21:18–22; Мк 11:12–14; 20–24). Можно также усмотреть связь между притчей и поучениями Иоанна Крестителя и Иисуса о том, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф 3:10; 7:19; Лк 3:9).

Отсутствие у человека достойного плода покаяния (Мф 3:8) могло бы послужить поводом к наказанию, подобно тому, как были наказаны внезапной смертью галилеяне и погибшие под обломками Силоамской башни. Но Бог проявляет терпение: он не срубает бесплодную смоковницу даже после трех лет ожидания, но дает ей возможность расти еще один год.

Кто заступится за обреченного человека?

Как правило, в притчах, где в числе действующих лиц имеется царь, или господин, или хозяин, он символизирует Бога. Данная притча не исключение. Однако помимо хозяина в притче присутствует еще одно лицо — виноградарь, ходатайствующий за смоковницу и обещающий потрудиться, чтобы она наконец начала приносить плоды. Кто этот ходатай?

Ветхий Завет изобилует примерами, когда человек ходатайствует перед Богом о людях, прося Бога проявить к ним долготерпение. Авраам ходатайствовал о жителях Содома, вопрошая: Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым. Не может быть, чтобы Ты поступил так. не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? И далее спрашивает, погубит ли Бог Содом, если в городе останется хотя бы пятьдесят, сорок пять, сорок, тридцать, двадцать или десять праведников (Быт 18:22–33). Диалог напоминает торг: Авраам постепенно снижает количество праведников, и Бог в ответ обещает не истребить город даже ради десяти праведников.

Представленное здесь понимание Божественного правосудия отличается от того, которое вытекает из поучения Иисуса в Евангелии от Луки. Авраам исходит из того, что внезапная смерть является наказанием за грехи и что праведники должны быть спасены от нее. Иисус же говорит об обратном: жертвы репрессий или несчастного случая не были более грешны, чем те, кто остались в живых. Божественное правосудие действует иначе, чем то представляется людям. Бог оставляет в живых не только праведников, но и грешников, чтобы дать им возможность принести покаяние и изменить жизнь (подобно тому, как Он оставляет расти плевелы вместе с пшеницей до времени жатвы).

Еще одним примером ходатайства перед Богом за народ был Моисей. В то время, как он находился на Синае, народ изготовил золотого тельца и начал поклоняться ему. Об этом Бог сказал Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей начал прекословить Богу, напоминать Ему об обетованиях, которые Он дал Аврааму, Исааку и Иакову. И Бог отменил зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой (Исх 32:1–14). Моисей сам свершил правосудие, как он понимал его, и от меча сынов Левииных погибло около трех тысяч человек (Исх 32:25–28). После этого он вернулся к Богу и сказал: Народ сей сделал великий грех. прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. На этот раз Бог остался неумолим: Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей. И поразил народ за сделанного тельца (Исх 32:31–35).

Образы ветхозаветных праведников, ходатайствовавших за народ, служат прообразами того ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника, Который есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира (1 Ин 2:1–2). Он, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр 7:24–25). Подобно Моисею, просившему изгладить его из книги жизни, Иисус принес Свою жизнь в жертву за людей: Он умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас (Рим 8:34).

Именно в таком ключе понимали притчу древние толкователи. Согласно Исидору Пелусиоту, хозяин виноградника — это Бог, виноградарь — Сын Божий, смоковница — народ Израильский или все человечество. Закон и пророки не смогли исправить людей и заставить их принести плоды. Сын Божий Своим учением и Своими страданиями должен привести их к покаянию. Если же этого не произойдет, в вечной жизни они будут отсечены от части праведных (Исидор Пелусиот. Письма 1, 312 (PG 78, 364). Рус. пер.: С. 181).

Неужели Бог дает нам только год на исправление?

Рисунок Натальи Доренковой

Учение Иисуса разбивает сразу несколько стереотипов, характерных для ветхозаветного представления о том, как строятся взаимоотношения между Богом и людьми: а) за грехи одного человека или группы людей Бог может наказать большее число людей или даже целый народ; б) внезапная смерть постигает грешников в наказание за грехи, а праведники должны быть от нее избавлены; в) смерть невинных людей умилостивляет Бога (как это было в случае с сынами Левииными, пролившими кровь своих братьев по приказу Моисея).

В то же время притча о бесплодной смоковнице показывает, что долготерпение Божие не безгранично: рано или поздно человек должен будет дать отчет о своих делах, о плодах, которые он принес или не принес. Время ожидания этих плодов в притче соответствует тому дополнительному году, который получает бесплодная смоковница. Если и этот год, в течение которого виноградарь будет ухаживать за ней особым образом, не поможет ей принести плоды, она будет срублена.

Год, отпущенный смоковнице, — это весь промежуток времени между Первым и Вторым Пришествием Сына Божия. В течение этого времени Сын Божий через созданную им на земле Церковь будет вести людей по пути покаяния, проявляя по отношению к ним милость и долготерпение:

Долготерпение Божие не имеет пределов. Однако по отношению к человечеству оно действует во временных рамках человеческой истории, а по отношению к каждому конкретному человеку — в пределах его жизни. Однако окончательный итог жизни каждого человека зависит не только от Бога. В значительной степени он зависит от воли и выбора человека — от того, последует ли он за Ним, захочет ли исполнять Его волю и жить по Его заповедям.

Заголовок, анонс статьи и подзаголовки даны редакцией

На заставке фрагмент фото mlhradio/flickr/CC BY-NC 2.0

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова скитаться (глагол), скитался:

- Удали несносную проказу; пусть свет проникнет в невидящие очи, пусть уши услышат голос; распростри сухую свою руку; разреши узы языка; утверди немощные стопы ног, насыть от малого хлеба; укроти страшное море; блистай светлее солнца; укрепи отяготевшие силы; воскреси из мёртвых смердящего и, видя меня доселе бесплодной смоковницею , не иссушай.

- Придя домой, я сразу же начал работать над проповедью о бесплодной смоковнице , Лук., XIII, 6 — 9.

- Не проклинал бедную бесплодную смоковницу так, что она на следующий день враз засохла.

- (все предложения)

Удали несносную проказу; пусть свет проникнет в невидящие очи, пусть уши услышат голос; распростри сухую свою руку; разреши узы языка; утверди немощные стопы ног, насыть от малого хлеба; укроти страшное море; блистай светлее солнца; укрепи отяготевшие силы; воскреси из мёртвых смердящего и, видя меня доселе бесплодной смоковницею , не иссушай.

Придя домой, я сразу же начал работать над проповедью о бесплодной смоковнице , Лук., XIII, 6 — 9.

Не проклинал бедную бесплодную смоковницу так, что она на следующий день враз засохла.

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла.

Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?

Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море,- будет;

И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.

Смоковница. Толкование Блж. Феофилакта Болгарского

Смоковница

Смоковница — дерево, дающее плоды, которые мы все хорошо знаем: это — инжир. Как мы знаем из Библии, смоковницы росли еще в древние времена. Инжир родом из Малой Азии и Средиземноморья.

Значение смоковницы в Библии

Итак, смоковница являла собой образ:

- Мудрости;

- Исцеления;

- Благополучия;

- Достатка;

- Божьего благословения.

Для Господа его смоковницей и садом, который он возделывал, был народ Израиля.

В Новом Завете мы читаем о смоковнице в период, предшествующий казни Христа на Голгофе. Последние дни своей земной жизни Иисус проводит с учениками в Иерсуалиме. Иисус ночует на Елеонской горе. Мы узнаем, что происходит в одно утро, когда Иисус возвращается из пригорода:

Неужели Иисус проклял дерево лишь за то, что на нем не нашлось плодов? Суть этой истории гораздо глубже. Многих возмущает тот факт, что Христос погубил дерево. Разве Господь не жизнеподатель? Как же Он может уничтожать живое дерево?

Почему Иисус проклял смоковницу

Иисус подошел к дереву в поиске плодов, несмотря на то, что по сезону они еще не созрели, не знать об этом Он не мог. В Библии прежде мы встречали упоминание о смоковнице. Именно из листьев этого дерева сотворили себе одежду Адам и Ева, вкусив с дерева познания. В Ветхом Завете смоковница считалось символом расположения Бога и образом мира.

В Новом Завете упоминание о смоковнице тоже встречается еще до проклятия:

Проклятие смоковницы было предупреждением. Иисус не причинял людям вреда, но дал знать, что ждет тех, кто сделает неправильный выбор. Даже в этой притче Бог пытается защитить и предостеречь людей, которые будут к Спасителю совсем не так милосердны…

Так смоковница стала символом отвержения Бога, маловерия, мнимого благочестия, ложной красоты. Читая притчу, надо понимать, что не стоит воспринимать все буквально и речь, конечно же, идет не о дереве. Ведь Господь, сотворивший столько чудес, мог заставить смоковницу дать плоды! Но, оставляя людям свободу воли, Иисус просто отходит от смоковницы, не заставляя ее плодоносить силой, но обозначив ее безрадостное будущее.